|

|

|

|

习近平同志指出:“当代中国是历史中国的延续和发展,当代中国思想文化也是中国传统思想文化的传承和升华,要认识今天的中国、今天的中国人,就要深入了解中国的文化血脉,准确把握滋养中国人的文化土壤。”这表明,我们今天增强文化自信,应走入历史纵深,深入理解中国的文化血脉和文化土壤。 |

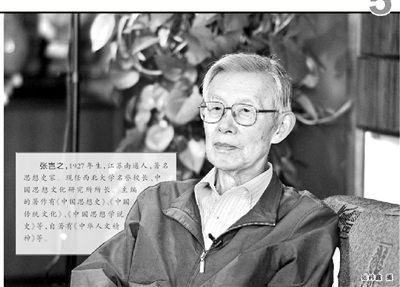

本期“文化之约”栏目和中央纪委监察部网站“聆听大家”专栏一起走进张岂之,听他畅谈中华文化。

“中华文化在5000多年的发展过程中凝聚成这样一些理念,这些理念随着中国历史的发展,其内容不断地丰富,也不断地增加,显示出中华文化的一种传承不断的精神”

问:习近平总书记2016年7月1日在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话中说,“坚持不忘初心、继续前进,就要坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。在此前的哲学社会科学工作座谈会上,习近平总书记也说道,“文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。”您认为我们应该如何理解文化自信?

张岂之:这句话我的理解是这样的:什么叫更持久的力量?因为中华文明有5000多年的历史,从来没有中断过。今天在中华儿女的血脉里面,都有优秀传统文化的基因。5000多年,代代相传,积累下来的传统文化基因,能不能称之为更持久的力量呢?我想可以的。

为什么讲更深沉?更深沉也就是指内容更深刻。从哪些方面看中华文明更深刻呢?世代相传,中华优秀文化凝结成为一些基本的、核心的理念。它不是散的,而是经过一代代相传后理论化了,成为一个个文化的核心理念,并且不断增加着新的内容。

有哪些理念呢?例如有这样一些理念:天人和谐,道法自然,居安思危,自强不息,诚实守信,厚德载物,仁政爱民,尊师重道,和而不同,日新月异,天下大同,等等。还有以民为本,这个理念中国历代相传,政治归根到底是以人民为本。习近平总书记讲的有一句话把这些都概括进去了,而且有今天的内容:我们共产党人的奋斗目标就是为人民创造幸福的生活。这是以民为本在新时代里的提升和发展。

中华文化在5000多年的发展过程中凝聚成这样一些理念,这些理念随着中国历史的发展,其内容不断地丰富,也不断地增加,这显示出中华文化的一种传承不断的精神。

再一点,文化的自信为什么是更基本?怎么去理解?中共十七届六中全会给文化下了一个定义:“文化是民族的血脉。”为什么要用血脉?什么是民族的血脉?血脉是生命的象征,血脉还有人人皆知的“传承”的含义,世代传承。文化是民族的血脉,中华民族的血脉,它的生命体现在这儿,就叫做文化。“文化是人民的精神家园”。强调了什么?强调了精神和价值观的作用。

根据上面的分析,我们回过头来看习近平总书记在哲学社会科学座谈会上的讲话,他就讲道“文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量”。三个“更”,我们都能够理解,而且觉得把文化自信用三个“更”归纳起来很准确。

“只要人类存在,有些著作的智慧之火就永远不会熄灭,它们一直照耀人类的过去、现在和将来”

问:中国传统文化是历史的产物,她在历史的长河中产生、形成、发展、融合,最终呈现在我们眼前。面对这种历史的传统文化,我们该如何认识她的现代价值或现代意义?

张岂之:在两年前,2014年纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上,习近平总书记这样讲:“只有坚持从历史走向未来,从延续民族文化血脉中开拓前进,我们才能做好今天的事业。”

为什么说“从延续民族文化血脉中开拓前进”呢?我们知道,传统文化是历史的产物,必然带有一定的历史特点,但仍具有现代价值。《论语》《孟子》和《荀子》等书仍然受到人们喜爱。温故而知新,人们可以从这些古典名著中得到人生的启示。在中国历史上,有些著作是名副其实的不朽之作,世代相传,百读不厌。毫不夸张地说,只要人类存在,有些著作的智慧之火就永远不会熄灭,它们一直照耀人类的过去、现在和将来。

总的来说,继承以往的文化遗产,目的是为了今天和未来的发展。传承文明,创造未来。

“讲中国传统文化从炎黄时代讲起,是符合历史的事实。说中华文化源远流长,这一点也不夸大,而是对历史事实的正确概括”

问:您也提到了,中华文明有5000多年的历史,并且从来没有中断过。可以说,中华文明是世界上唯一没有断绝、绵延至今的文明。那么,中华文明是怎样起源的?

张岂之:西汉时期历史学家司马迁在《史记》里面解释这个问题,说明黄帝是我们的人文初祖,是我们中华文明的开端。黄帝时期开始有文字了,发明了船、车,学会了打井、养蚕和绞丝,而且推进了农业,为中华民族的多元统一奠定了物质和教化的基础。黄帝死后,就葬在今天陕西省的黄陵县,叫做黄帝陵。2015年,习近平总书记到陕西视察工作时说,陕西省有许多特点,其中的一个特点就是,“黄帝陵是中华文明的精神标识”。很深刻,意思是说中华文明就是从这儿产生的。

所以我们谈中华文明的起源,要记住黄帝,他是人文初祖,是中国文明史开端的象征。讲中国传统文化从炎黄时代讲起,是符合历史的事实。说中华文化源远流长,这一点也不夸大,而是对历史事实的正确概括。

“这种从‘我’做起的道德修养论,是儒家人本主义思想的核心,在儒学的历史演变中,这个核心始终没有变化”

问:儒家讲“仁”,这种“仁”是一个很大的道德范畴,是众多道德规范的总和。这种“仁”历经千年而不褪色,在今天依然有其独特的价值和重要地位。我们该如何正确理解“仁”?

张岂之:我们谈中华文明史,必须要提到孔子。孔子是春秋末期人。春秋末期有什么特点呢?西周的那一套制度到了春秋末期已经摇摇欲坠了,社会应如何走向?孔子认为,应培养一批能够继承西周文明的学生。他是中国历史上最早的一位老师。他办学的原则是什么呢?“有教无类”,只要有才能,愿意跟他学,不管你当时是哪一个诸侯国的,都可以。他的教育理念是什么呢?要把普通人培养成为君子。君子和普通人的区别在哪里呢?君子是有道德修养的人,是有高尚情操的人,是懂得西周以来优秀传统文明的人,有道义的人。孔子用了一个名词概括,就称为“君子”。由普通人到君子的提升,最主要的标准是什么呢?在孔子看来最主要的标准,是看你有没有道德修养。

何为道德修养?道德修养指的是人和其他动物还有区别。这个区别究竟在哪里?——人讲道德,其他动物不懂道德。道德的核心是什么?孔子解答说,道德的核心是“爱人”。首先爱家人,由此推广出去,爱天下之人。孔子说:“己欲立而立人,己欲达而达人。”你自己要站住脚,你首先要让别人也能站住脚;你自己要发达,也要让别人发达。

孔子还强调,做一个有道德的高尚的人,要靠自身修养,从“我”做起,他说:“为仁由己。”可以说,这种从“我”做起的道德修养论,是儒家人本主义思想的核心,在儒学的历史演变中,这个核心始终没有变化。

“让这些经典在我们内心里面生根发芽,从而产生出我们的正气。有了正气以后,任何引诱、任何弊端都可以克服”

问:《论语》中有这样一句话,“人能弘道,非道弘人”,您认为这八个字表述了中国思想史上最早的主体意识,认为人有发现和宣传真理的能力。并且这样的主体意识是理性的集合,追求的不是个人的富贵尊荣,而升华为强烈的历史使命感。您能详细解释一下吗?

张岂之:必须承认这点,“人能弘道,非道弘人”,这是中国最早的文化自信的表述。

人能够认识真理,传播真理,人有道德,人能够向人生更高的境界方面发展,是文化自觉,也是一种文化自信。“人能弘道,非道弘人”,都是人所做的,都是君子所做的。

总的来讲,中华优秀文化不管是儒家也好,道家也好,总是把道义放在第一位的。道义,我们今天来讲就叫做真理,也叫做道德。为了道义,为了道德,为了理想,为了信念,可以牺牲自己。孔子讲人皆想富而贵,富就是有钱,贵就是地位高,但是有一个条件,什么条件呢?这个富和贵是怎么来的?符合道义的富和贵可以取,用卑劣的手段和其他为道德法律不容的手段得到的富贵,那是可耻的,君子是不为的。

应该承认这一点,我们的干部同志们要做到真正对中华优秀传统文化有根底、然后联系到自己的工作思想上这一步,还需要继续努力。归根到底是:有了文化自觉,有了文化自信,才有人的道德的塑造和发展。习近平总书记讲中华优秀传统文化是我们的根基。根基啊,是很不容易的。

我们优秀传统文化的教育工作,还需要深化、持久,要把它和社会主义核心价值观结合起来。要认认真真地读几本文化的经典,让这些经典在我们内心里面生根发芽,从而产生出我们的正气。有了正气以后,任何引诱、任何弊端都可以克服。这就是孟子所讲的浩然之气。浩然之气不容易积累,不是一口一说就积累起来的,要通过学习积累才可以,要有很高尚的精神生活、道德的修养才可以达到这样的目的。

“在中国文明史里面,以史为鉴成为中华民族的信仰,一个巩固的信仰”

问:中国传统史学是中华文明、中华文化的辉煌成就之一。中国古代强调以史为鉴,且古人对史学的重视可以说在世界上是独树一帜的。您能和我们说说中国古代史学所折射出的精神吗?

张岂之:中国的实际情况是这样,从古到今每一个阶段、每一个朝代都有历史的记载,都有文献可查。《春秋》《史记》《汉书》……后一个朝代都要为前一个朝代去编史。原因是把后一个朝代的贡献以及前一个朝代的不足、亡国的原因都要找到。在中国文明史里面,以史为鉴成为中华民族的信仰,一个巩固的信仰。用历史作为一面镜子,知道我们过去路怎么走的,哪些路是走对了、哪些路是走错了。以古鉴今,用古代的教训让今人知道哪些事情应该做、哪些事情不应当做。

归纳中国历史总结出许多教训,其中有一条教训历代都不忘的:“以民为本。”以人民为本。能做到这一点,国家就兴盛了;做不到这一点,国家就衰落了。这一点,在我们中国历史上的有些朝代某些阶段可以做到,但总的来讲还是做不到的。原因在哪里呢?因为过去历代的统治者,在他的思想里面还没有我们今天马克思主义历史唯物论所说的人民才是历史真正的创造者。他们没有达到这样的高度。

历史是人民创造的,中国共产党奋斗目标就是为人民创造幸福的生活,真正达到“民本”。这是很了不起的一个伟大的信仰。今天之所以有这样的思想,与古代以民为本的那些思想精华有着紧密的联系,把那些思想精华点滴都汇总起来了。如果中国没有这样一个民本思想的传统、民为邦本的思想,要一下子达到以人为本的思想高度,也很困难。

总之,中华优秀传统文化是一个宝库,我们要从这个宝库里面提炼出一些基本的理念,加以学习,成为我们精神的养料。这样坚持下去才能使我们的精神境界达到一个高度。习近平总书记所讲的文化的自觉自信,才能真正实现。

“中国古代的那些文献归根到底都是宣传治国安民的一种主张,以及个人道德修养的方案,也就是安邦济世的主张”

问:明清之际王夫之、黄宗羲、顾炎武等思想家提出了“经世致用”这一思想,认为学问须有益于国事,应以治事、救世为急。您能更详细地和我们解释一下“经世致用”的内涵吗?

张岂之:中国的传统思想、传统文化,它主要的一个方面,就是经世致用。中国传统文化很少谈很多虚玄的东西,都是非常的实际。

经世致用,是将国家和民族与个人融合在一起的高尚情操。古代的“经世致用”之学认为,做人和做学问这二者是统一的,而且前者比后者更加重要。将学问用在匡时济世上,首先要有高尚的人品,要有气节和操守,特别是在国家民族这些大节上是不允许有污点的。如果做不到,所谓“经世致用”也就失去了灵魂。经世致用还表现为“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的博大胸怀。

中国古代有这样一个目标,修身齐家治国平天下,从个人道德修养做起,然后齐家、把家庭治好,然后进一步提升,治国、平天下。也有人讲,正因为如此,太实际了,所以中国古代的自然科学不发展。我觉得不能这样看。中国古代有没有自然科学呢?应该承认是有的。中国的古代自然科学里面就渗透着一个精神,为国家、为社会来服务。中国古代的人文社会科学也渗透着如何救国救民、经世致用的精神。

中国古代的那些文献归根到底都是宣传治国安民的一种主张,以及个人道德修养的方案,也就是安邦济世的主张。中华人文精神充满以天下为己任的历史使命感,无论是教育、学术、文化以至个人修身,最后都归结到经世致用上来。

“历史不能隔断,学术史也不能隔断。历史可以借鉴”

问:您能和我们分享一下您当初学习的经历、您与中国传统文化结缘的故事吗?

张岂之:我1946年考进北京大学,就读于哲学系,慢慢走进哲学的殿堂。

在北大我受到良好的人文教育,听过汤用彤、朱光潜、杨振声、张颐、贺麟、容肇祖等著名教授的讲课,我决心走学术研究的道路。

任继愈先生讲隋唐佛学,不仅介绍中国佛教史料,而且在讲课中着力引导我们从史料中抽绎出观点,使这门关于中国佛学史的课具有了一定的理论性,促人思考。这种重视理论分析的治学方法,不是停留于隋唐时期中国佛教内容的复述,而力求提到宗教哲学思想的高度进行提炼分析,对我毕业以后研习中国思想史做了很好的准备。

1949年,北大文学院请马克思主义学问家郭沫若、范文澜、胡绳、侯外庐、何干之、艾思奇等先生来讲课。特别是外庐先生关于中国思想史的专题课给我很大影响,他运用唯物史观对中国学术思想进行分析,我感到有很强的说服力。他是我走向中国思想史研究的引路人。

所以我在北京大学四年里面,已经开始接触到我们中华文化里面最重要的一部分,也被称之为核心,叫做哲学也叫做观念文化。我和中华文化真正结缘,是从大学开始的。

学术史、科学史告诉人们:学术是世代相传而发展的。从总体上看,后代总比前代好,而且会越来越好。但是后来的创新发明离不开早年的准备和应有的基础。当年教授们的劳作没有白费,他们播种的知识种子,在学术文化的园地里早已开花结果。历史不能隔断,学术史也不能隔断。历史可以借鉴。

问:请您给广大党员干部题写一段寄语。

张岂之:牢记习近平总书记讲的:“只有坚持从历史走向未来,从延续民族文化血脉中开拓前进,我们才能做好今天的事业。”(整理:施希茜)